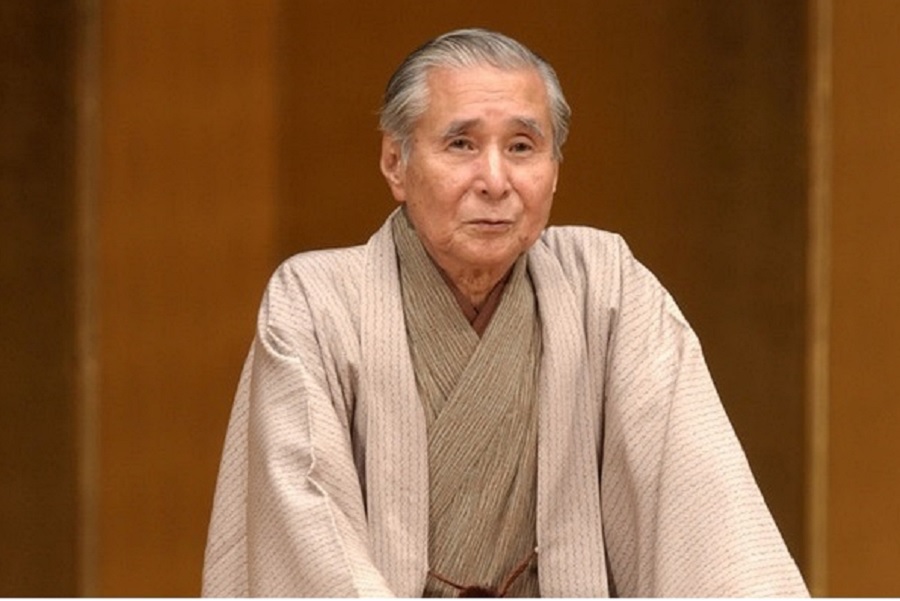

奥田祐斎さん お悔やみ申し上げます

祐斎さんの小忌衣(おみころも)のお話

こんにちは。

私がこの日本の文化を楽しみ学び、これからの時代に伝え残していこうと思ったときに

たくさんのことを教えていただいた、奥田祐斎さんが昨日、お亡くなりになられました。

まだまだお若く、これから楽しいことたくさん教わっていこうと思っていたのに。

とてもとても残念です。

ここにお悔やみ申し上げます。

数年前の祐斎さんの記事をあげさせていただきます。

祐斎さん、いっぱいありがとうございました。

嵐山の祐斎亭、奥田祐斎さんを訪ねるといつも知らない話をいっぱい教えていただけます。

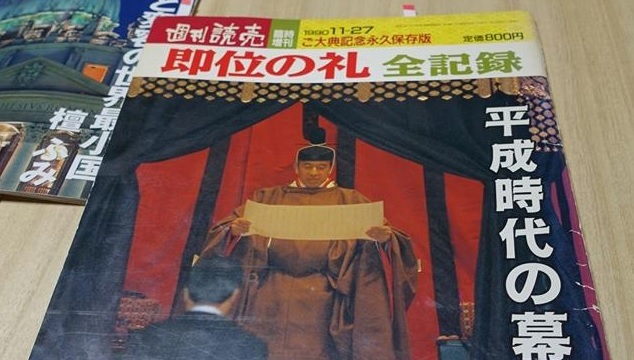

今回は、来年、陛下の即位の礼の話から平成の即位の礼の全記録という雑誌を見ながら話が盛り上がりました。

さあ、一緒に楽しみましょう。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

藍染の藍と山藍の藍

日向に咲くのが、藍染の藍

日陰に咲くのが、山藍の藍。

神社に森があるでしょう。

山藍は、その森の日陰に生育するんです。

自然に自生している。

世間が言ってる「藍染め」とは「日向の藍」の事。

旬(緑の葉が濃くなる期間で、触るとモチモチする)は、8月のお盆過ぎ頃。

旬を迎えた山藍を使用するとなかなか酸化しないため、良い色となる。

昔、緑のことを「あお」と言っていた。

で、同時に「神聖なるもの」という捉え方をしていた。

白い麻の衣にそれを刷り込んで、この小忌衣(おみころも)を作った。

普通の藍染とは違うの?

全然違う。

極端な話、もっと原始的で、山藍は葉っぱを刷り込むだけの手法。

藍染めの場合は、葉っぱを発酵させて手間暇かけて作っている。

インドなんかは、手間いらずで、小川をせきとめて、葉っぱをバーンとぶち込むんだ。

インドの川は温度が高いから、それだけで発酵する。

でも、日本の場合は、温度が高くないから、ムロに入れて、葉っぱだけちょん切って葉っぱを積み重ねて発酵させて、そのために水かけたり、空気入れ替えたりしている。

元祖は中近東で、製法は簡単だった。

日本の方が手間暇かけている分、きれいに繊細に藍が染まる。

昔は、春に山を見て「青々と」と言い、海を見て「青々と」という言い方をしていた。

つまり、昔は緑の事を「あお」と言っていた。

その名残で、この間までの信号機は「緑」のことを「青」と言っていた。

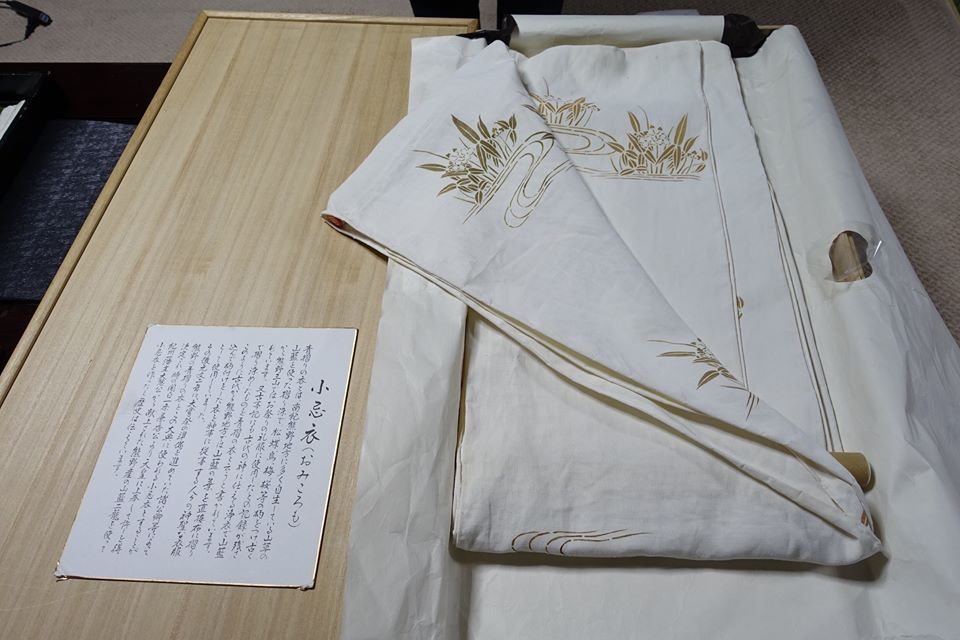

小忌衣(おみごろも)

麻の素材の装束で、顔高(おもだか)に流水の家紋。

この家紋の部分が山藍。

昔の家紋は、今のような形ではなく、普通に絵だった。

これを図形化されて今の家紋となった。

この小忌衣(おみころも)の袖口なんかは、縫っていなくて、のりをつけてくるくると端を丸めただけのつくり。

また、縫い目は2cmほどのざっくりとしたもの。

この小忌衣(おみころも)が白色をしているのは、貝の粉を焼いて細かくして膠(にかわ)と混ぜて塗ると、白色となる。

位によって、この紋が違う。

色紙に書いていること

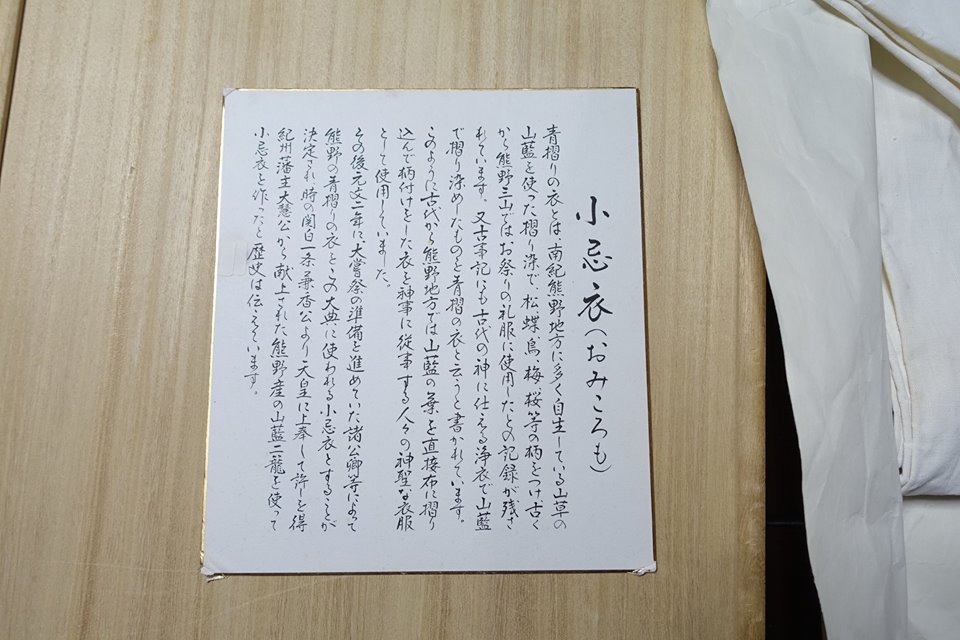

青摺りの衣とは、南紀熊野地方に多く自生している山草の山藍を使った摺り染で、松、蝶、鳥、梅、桜等の柄をつけ、古くから熊野三山ではお祭りの礼服に使用したとの記録が残されています。

又、古事記にも古代の神に仕える浄衣で山藍で摺り染めしたものを青摺の衣と云うと書かれています。

このように古代から熊野地方では山藍の葉を直接布に摺り込んで柄付けをした衣を神事に従事する人々の神聖な衣服として使用していました。

その後、元文二年に大嘗祭の準備を進めていた諸公卿等によって熊野の青摺りの衣をこの大典につかわれる小忌衣とすることが決定され、時の関白一条兼香公より天皇に上奉して許しを得、紀州藩主大慧公から献上された熊野産の山藍二籠を使って小忌衣を作ったと歴史は伝えています。

ありがとうございます

山藍と小忌衣

ほとんどの人が知らない話ですよね。

私も初めての話。

思うことは平成の時はどうだったのか、来年の大嘗祭はどうなるのでしょか。

古式にのっとり、素晴らしい小忌衣を見てみたいですね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

奥田祐斎さん、いつもありがとうございます。

また、色々教えてください。

和の素敵な人たち 「夢を染める」 奥田祐斎さん

黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう) 御譲位の一連の儀式が始まりました

女子大生8人の6日間⑥ 今日は染工房 夢祐斎でこうろ染のお話し

手拭い,祐斎亭で作ってきました 楽しかった!

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld