「紗と絽」と「羅」

このお話しは2013年7月8日に書いたもの

その時の題名が「紗と絽」。

最後にも書いてますが、このお話しは「残したいですね素敵な日本の文化」です。

まだまだ私が紗と絽の区別が分からないころ、もちろん今も分かっていないことが多いです。

そして、夏の着物に紗と絽以外に羅があることを知ります。

だから、羅のことも書き加えますね。

それでは、お時間の許すかがりお読みください。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

夏きもの」へ

日本の二十四節気では「小暑」です。

暑さがどんどん強くなっていくという意味があり、この頃から暑さが本格的になってきます。

梅雨の終わる頃でもあります。

小暑を迎えると、衣食住のあらゆるものが夏向きのものに変わります。

着物も一重から「夏きもの」へ。

夏きものといえば「紗」と「絽」ですね。

でも、「紗」と「絽」ってどう違うのでしょうか?

絽は「からみ織」の一種で、奇数の緯糸ごとに経糸をよじって織る組織で、定期的に隙間をあらわしたもの。

紗は「からみ織」「もじり織」の布地で、経糸2本をひと組として緯糸が1本織り込まれるごとによじって隙間をつくるもの。

どっちが先に生まれた組織かといえば、「紗」なのだそうです。

つまり絽は紗の変形で、江戸時代初期頃からつくられはじめました。

紗は緯糸1本ごとによじって隙間をあらわしますから、隙間が多すぎて、友禅模様などの精緻な柄を美しく染めるのがむずかしかったのです。

そこで、普通の平織の間に隙間を入れた「絽」という組織がつくられるようになりました。

ところで皆さん、夏のきものといえば「絽」と「紗」の名を並べて上げるのに、実際は紗より絽のきものを見かけるほうが多いな、って思いませんか?

実際のところ、留袖、訪問着、付下げ、小紋といった柄のあるきものは、ほぼ100パーセント近くが「絽」です。

それは、平織組織のある絽のほうが、構造上、絵をつけやすい理由があったのでした。

また部分的に絹の平織を取り込めば、身体に添うタレ感も生まれます。

しかし反面、平織は風を通しませんから、紗にくらべたら暑いという面もあります。

さて「羅」です

羅は夏の織物です。

同じ夏物を代表する織物に紗と絽がありますが、いづれも着物に関心の無い人にとっては聞き慣れない言葉ですね。

日本語には一文字の名詞が多いと思いませんか。

ちなみに五十音順で言えば、『あ』は見当たらないけれども、「い」は『胃』、「う」は『鵜』、「え」は『絵』、「お」は『尾』、「か」は『蚊』というように、五十音のほとんどが一つの名詞としての意味を持っています。

中には「え」のように『絵』『柄』『餌』『枝』というふうに複数の名詞を表わすものもあります。

しかし、「ら」は『羅』だけのようです。

実は『羅』という言葉も中国語から来たものだそうです。

中国語辞典で『羅』という字を引いてみると、「羅」(鳥などを捕えるための)あみ。 薄い絹、あや絹、 と書いてあります。

日本人は外国の文化を取り入れ、いつしか自分の文化と和合させてしまう達人です。

中国語にはもともと無い『絽』という字を創り、あたかも元々あったかのように羅や紗と同列に置いています。

その事実が伝えるように、羅や紗は絽よりもはるかに歴史が古く、中国では漢の時代より知られています。

それでは『羅』とはどんな織物なのでしょうか。

紗や絽とはどう違うのでしょうか。

日本で羅は正倉院の御物にもあるほど古くから知られているけれども、織方が複雑なために、その技術は一時跡絶え、江戸時代に入り復元されたこともありましたが、本格的に復元されたのは昭和に入ってからです。

その織組織は非常に複雑で、一本の縦糸が左右の縦糸と絡み合いながら織られています。

そのためにとても目が粗くなるけれども、しっかりとした生地ができあがります。

羅の組織は一見、編み物のように見えますが、これが織機で織り出されるのだから昔の職人の技術の高さが伺えます。

一方、紗織は二本の縦糸が交差しながら織られたもので、羅よりもその組織は単純です。

ありがとうございます

実際、この時期に着物を着るのは、暑くて暑くて!!

でも「羅」(紗も絽も)には、それを払拭する古代人の知恵が隠されているように思えませんか。

正倉院の時代の羅、この時代では中国から入ってきた新しい文明として広がりました。

しかし、今では文明ではなく日本の古から伝わる文化の一つ。

長きに渡り、必要とされるから伝えられてきた文化。

しかし、現世において、失われてしまいそうな大切な文化。

必要とされないからなくなっていく。

ある意味あたりまえですが、本当になくなってしまっていいのかといつも考えてしまいます。

必要でないのかな?

もちろん職人さんがいなくなってきています。

「羅」の職人さん、今では何人いらっしゃるのでしょうか?

残したいですね、素敵な日本の文化を。

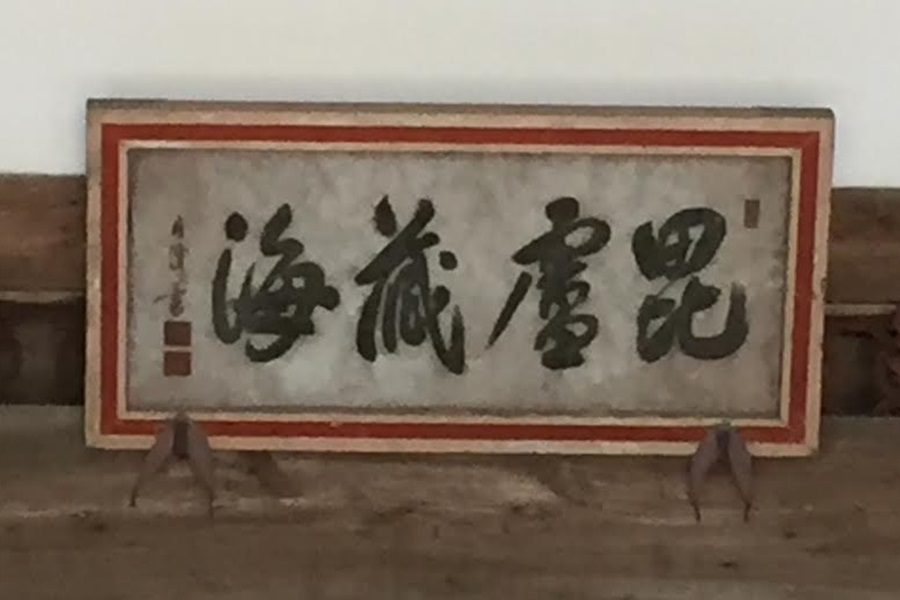

最後になりますが、最初の写真、もう亡くなられましたが、果物を何十年とかけて乾燥させて作る作品です。

もう作られる方はいらっしゃいません。

何十年という月日を贅沢に使う時代がついこの前まであったのですね。

いつまでも大切にしたい、すてきな日本文化です。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

(再編:2017.07.08)

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld