和菓子は日本文化の傑作の一つ

自然の移り変わりを表現しました

こんにちは。

寒い寒い毎日ですが、お元気にお過ごしでしょうか。

暖房のきいたお部屋から一歩も出ない日がつづいてませんか。

身体のためにも、寒さに負けづにお散歩ぐらいしましょうね。

もしかすると、春を告げるうぐいすの鳴き声が聞こえてくるかも・・・まだ早いか。

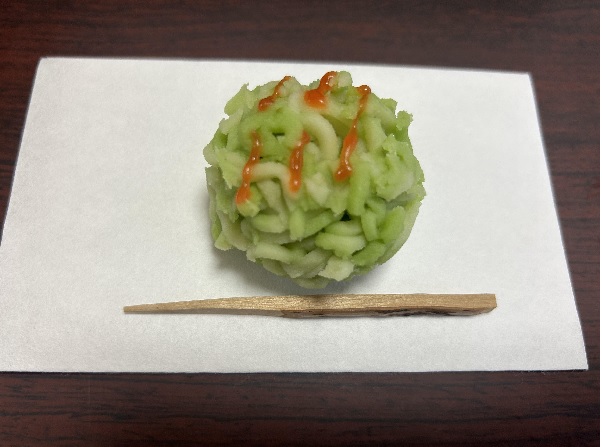

うぐいすというと、二月の和菓子「うぐいすもち」が食べたくなります。

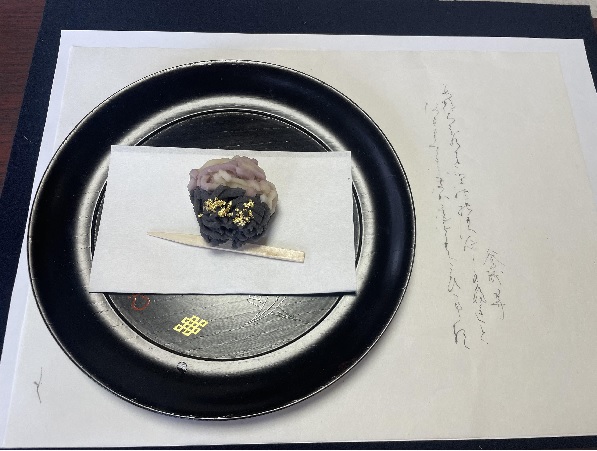

他には鹿の子ですね。

うぐいすもちは、春告げ鳥とも言われる、うぐいすを象った早春のお菓子。

こしあんをぎゅうひで包み、青大豆のきな粉をかけてあります。

発祥は戦国時代の天正12年の奈良県大和郡山市。

茶会で出されたこの和菓子を豊臣秀長がいたく気に入り、「うぐいす餅」と名付けたと言われています。

鹿の子は、子鹿の背中の斑点のこと。

大納言が隙間なく並んだ様子がその斑に似ていることから名付けられたと言われています。

江戸時代以降に作られ始めた比較的新しい和菓子で、大納言の他にもうぐいす豆やうずら豆などの素材を活かしたバリエーションも豊かな和菓子です。

さて前置きが長くなりましたが、今日は日本文化の傑作の一つ「和菓子」について楽しみましょう。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

「古能美(木の実)」や「久多毛能(果物)」

古代の人たちは何を食べていたのでしょうか。

空腹になると野生の「古能美(木の実)」や「久多毛能(果物)」を採って食べていたといわれます。

この食べ物が「果子」と呼ばれるものになったと考えられてます。

太古は、果物の甘みがとてもおいしかったのでしょうね。

その後、木の実を天日で乾燥させたり、石臼や石槌などで粉々にして保存するようになります。

農耕が始まっても、もちろんまだまだ食べる物が不十分でした。

粉々にした木の実などを水に晒してアクを抜き、団子のように丸めて熱を加えるなどしたことが団子の始まりといわれています。

やがて、日本最古の加工食品といわれる「餅」が誕生します。

『倭名類聚抄』(934年)などでは、「毛知比」や「持ち飯」と記録されています。

当時、何よりも大切な米を原料としてつくられた餅は、とても神聖なものとして扱われたことは想像できますね。

和菓子は中国から

和菓子の起源は中国にあると言われ、遣唐使が中国から日本へ伝えました。

この時伝えられた茶の文化と餅菓子の技術は平安の貴族に深く愛され、祭祀用としても尊ばれました。

唐菓子(からくだもの)と呼ばれるこのころの菓子は、もち米や大豆、小豆の粉を原料とし、甘味料を加えて餅にしたり、ごま油で揚げたりしてつくられたといいます。

このころの和菓子にはまだまだ季節感は存在していませんでした。

しかし、日本人は唐菓子に日本人独特の和のこころを取り込みました。

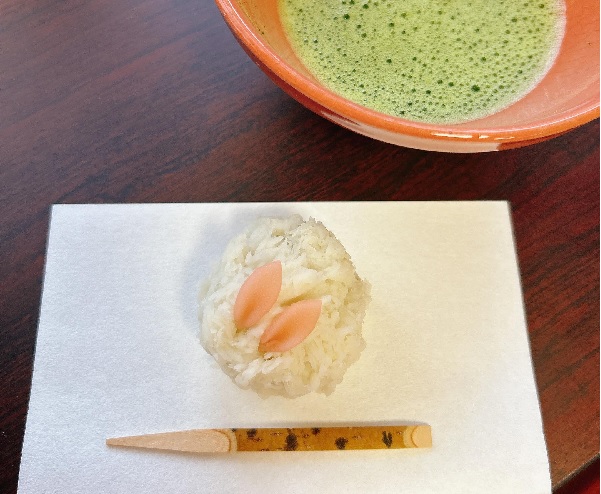

たとえば和菓子には花の色や形を模して外形を美しく装うようになります。

このように自然の移り変わりを表現しながらつくられた文化であり、日本人の感性がはっきりと繁栄されています。

喫茶の流行と和菓子

その後、大きな影響を与えたのは喫茶の流行です。

ご存知の通り、喫茶は鎌倉時代初期に栄西禅師が大陸から持ち帰って伝えましたが、やがて茶の湯が流行します。

室町時代の茶席には「点心」と呼ばれる、当時の食事以外の軽食がありました。

その中に「羹(あつもの)」という汁があります。

具材によって「猪羹」「白魚羹」「芋羹」「鶏鮮羹」など48種類の羹があったといわれています。

その中に「羊羹」がありました。

羊羹は羊の肉の入った汁でしたが、当時、獣肉食の習慣のなかった日本では、羊の肉に似せて麦や小豆の粉などでかたどったものを入れました。

その羊の肉に似せたものが、汁物から離れて誕生したのが「羊羹」の始まりです。

当時は蒸羊羹でした。

のちに、寒天が発見されて練り羊羹になるのは寛政年間(1800年頃)のころです。

江戸時代には

江戸時代に入って和菓子は大きく発展します。

江戸時代以前は、常に戦がありました。

とても菓子を楽しむことなどできない時代でした。

しかし江戸時代に入り戦がなくなり平和になると菓子作り職人がでてきます。

日本中の城下町や門前町で独特の和菓子が生まれてきます。

京都の京菓子と江戸の上菓子が競うように菓銘や意匠に工夫を凝らした和菓子が次々に誕生してきました。

現在食べられている和菓子の多くは、江戸時代に誕生したものです。

ありがとうございます

和菓子は、古来より外来文化などの影響を受けつつ発展してきました。

見た目こそ小さいものの、単なる物まねではなく優れた日本の菓子を創造し世界に誇る品質や細部へのこだわりが形になったものです。

だからこそ、和菓子は非常に尊ばれる贈り物として今なお「ありがたいもの」として続いているのです。

ご存知ですか、和菓子は口、目、鼻、耳、どれで味わうか?

先ずはじめに耳で味わうのですよ。

和菓子職人がその日の和菓子に名をつけます。

和菓子が出される前にその名を教えていただきます。

みなさん和菓子を見る前に名を教えていただいたらどうしますか?

想像しますよね!

だから耳で味わうのです。

何て贅沢な遊びでしょうか。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

和菓子を通じて日本人の自然を大切にする感性を一緒に楽しみましょうね。

参考 searchinaニュース

全国和菓子協会

和菓子は日本人の心

「黒文字(くろもじ)」

ご存知ですよね? 和菓子と季節感

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld