夏の風物詩と聞いて思い浮かぶもの

暑い夏、何して楽しまれますか

こんにちは。

日本には春夏秋冬という四季があります。

暑い夏と言えば、日差しの強い窓に簾を吊るし、団扇を片手に扇風機の前で涼むという昔ならではの姿も、今ではあまり見掛けなくなった夏の風物詩ではないでしょうか。

今日のお話は夏の大切な物。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

団扇は涼むためのものではなかった

夏の風物詩のひとつと言われる団扇は、元々は涼むための道具ではなく、身分が高い人の顔を隠すための物として使われていました。

また、虫除け対策に使われていたとの説も残されています。

実際に今のような涼むための道具として認識され始めたのが、室町時代からとのことで長い歴史がありますね。

京団扇は伝統的な美しさ

細い骨組みから作られる京都の伝統工芸「京団扇」は、把手部分が別で作られているのが特徴。

和紙を用いて作られますが、優雅な絵柄に目を奪われてしまいます。

涼むための道具として作られたのが「水団扇」。

水につけて涼しい風を感じたいということから、見た目も透明で美しい岐阜の伝統工芸品もありますよね。

このように、夏の風物詩と言われる「団扇」には、様々な工夫とデザインがあり、日本の文化が見えてきます。

風鈴の音も夏を感じる風物詩

風に揺れるとチリンと聞こえる風鈴も、暑さを一瞬吹き飛ばしてくれる気がしますよね。

軒下に吊るされている風鈴の音を聞くと、夏を感じませんか。

わずかな風にも反応して音を鳴らす度に、風鈴を見上げながら微笑んでしまいます。

江戸風鈴と呼ばれるガラス風鈴をイメージしますが、鉄や銅で作られた南部風鈴も有名ですね。

素材によって音色が違いますので、その違いを楽しむのも風情があります。

たくさん吊るされている風鈴市を見るのも、夏の楽しみのひとつです。

夏の風物詩と言えば肝試し

夏に欠かせないのが肝試し。

みんなで友達を怖がらせるために、こんにゃくや懐中電灯を使って怖がらせるといった肝試しは、子供の頃の懐かしい思い出です。

お化けなんていないと思っていても、いざ暗闇の中へと進んでいく瞬間は、背筋が凍るような恐怖を感じましたよね。

寝苦しい夏の夜に気持ちだけでも涼しくなろうと思う、昔からの洒落た知恵ではないでしょうか。

蚊取り線香の香りが懐かしい

腕や足に蚊に刺された跡を見つけると、準備をしなければと思うのが蚊取り線香です。

スプレータイプの殺虫剤もありますが、やはりあの独特の香りが夏の風物詩として印象が強いですよね。

渦巻き状の蚊取り線香が誕生したのは、明治28年。 灰が落ちるので、豚の形をした陶器の蚊遣器も思い出します。

蚊取り線香と聞くだけで、季節をイメージできるのは、日本の特色かもしれませんね。

流しそうめんも夏に食べたくなる一品

食欲がない夏に、スルッと食べられてしまうのがそうめん。

半分に割った竹の流し台から流れてくるそうめんを食べる「流しそうめん」は、見た目も涼しい夏の風物詩ではないでしょうか。

角度によっては急降下で勢いがある、流しそうめん。

食卓で座って食べるそうめんよりも、何倍にもおいしく感じますよね。

宮崎県が発祥の地と言われていますが、一部では「そうめん流し」と呼ばれているそうです。

鹿児島県では、回転式のそうめん流しが主流ということで、地域によっても違いがみられるのも新しい発見になります。

ありがたいことです

夏には風物詩がたくさんありますね。

花火大会や海水浴など、楽しい行事がたくさんあって子供の頃の夏休みがあっという間に終わってしまいましたよね。

ラジオ体操や学校のプールなど、夏の思い出ばかりが思い浮かびます。

しかし、大人になると子供の頃とは違った、夏の風物詩の良さに気付くことがあります。

忙しい日々を過ごしていると、季節の変わり目も見落としてしまいがちですが、ふと周りを見渡した時に、夏を感じる物がいくつ見つけられたでしょうか。 熱さを乗り切るために五感で体験しながら、少しでも涼しく感じる物に触れて、日本の夏を堪能したいですね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

日本の夏の工夫「水は涼しい」

夏の風物詩「風鈴」

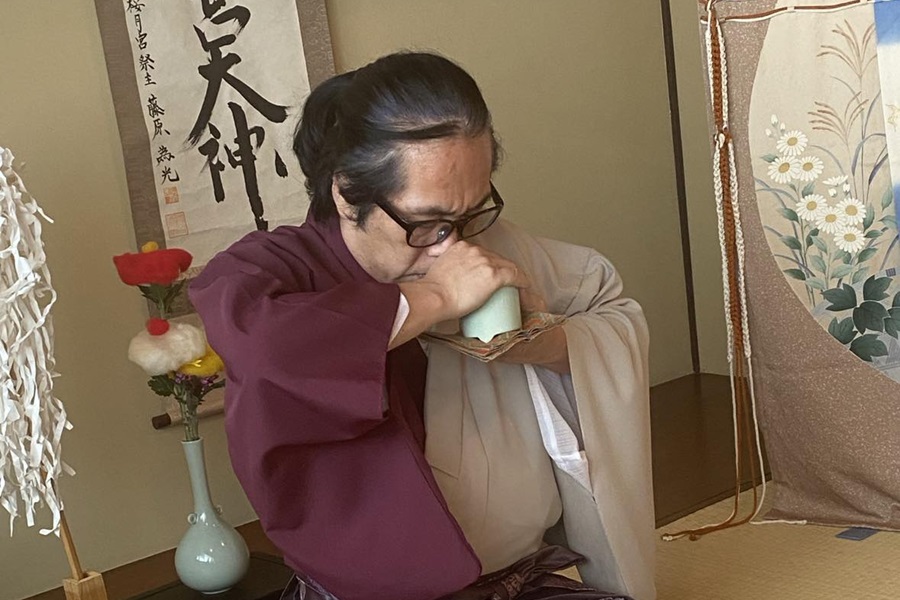

桔梗 浄住寺の床の間に

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld