独楽(こま)と演芸

昔ながらのおもちゃ

こんにちは。

独楽といえば、子どもが遊ぶお正月のおもちゃと思っていらっしゃる方がほとんどだと思います。

しかし、独楽は、江戸時代から続く立派な伝統芸の道具の一つとして重宝されているのです。

おもちゃの域を超えた、素晴らしい独楽の世界をご紹介します。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

独楽を使った演芸の始まり

独楽は古代より、人々にとって身近な遊びとして取り入れられてきました。

平安時代は貴族の高尚な遊びでしたが、江戸を過ぎるころから庶民の間にも広まりました。

始まりは、越中の家業が薬売りをしていた松井源水と言う人が江戸に出てきた際、浅草で薬を販売するときに曲独楽などの大道芸を行って人を集めたことと言われています。

また彼の芸により、独楽が庶民の遊びとして広まったとも言われているのです。

こうして大人から子どもまで楽しめるものとして親しまれる一方、「曲独楽」という演芸としても発展していきます。

曲独楽の広がり

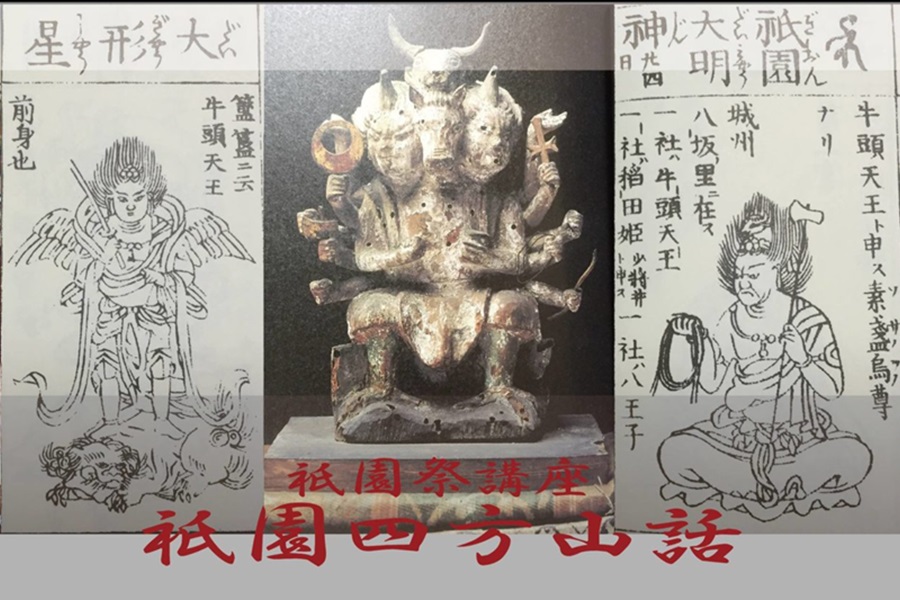

曲独楽は、もともと中国から伝わりました。

奈良時代まで遡ると、曲独楽は朝廷の神仏の行事などで行われていたようです。

一般に曲独楽が広がるきっかけになったのは、元禄(1688~1704)ごろ、博多で曲独楽が初めて作られた事だと言われています。

博多では心棒が鉄製で寿命(独楽が回っている時間)の長い「博多独楽」が生まれました。

その後この独楽を紐や棒の上、手のひらなどで回して見せる曲芸が登場。

博多から出てきた初太郎(はつたろう)少年が、京都・四条河原の小屋で博多曲独楽を演じて評判になったのが始まりと言われていますが、これには博多の市太郎(いちたろう)という少年が上方(今の大阪)で「博多曲独楽」を演じて評判となったという話もあり、どちらが正しいかは定かではありません。

とにもかくにも、博多を発祥として、その曲独楽の一座が関西を経由し、その後江戸へと伝わったのは間違いなさそうです。

それから幕末まで曲独楽は大流行しました。

明治以降は衰退の一途を辿っていたようですが、初代・筑紫朱楽(ちくししゅらく)が復活させ、現在は海外公演なども行い、三代目の独楽師がその技術と芸を後世に伝えているそうです。

「博多独楽」は今では福岡県の無形文化財に指定されています。

このことから、博多は独楽の発祥の地とも言われています。

曲独楽とは

ここからは、「曲独楽」についてもう少し詳しくお話ししていきます。

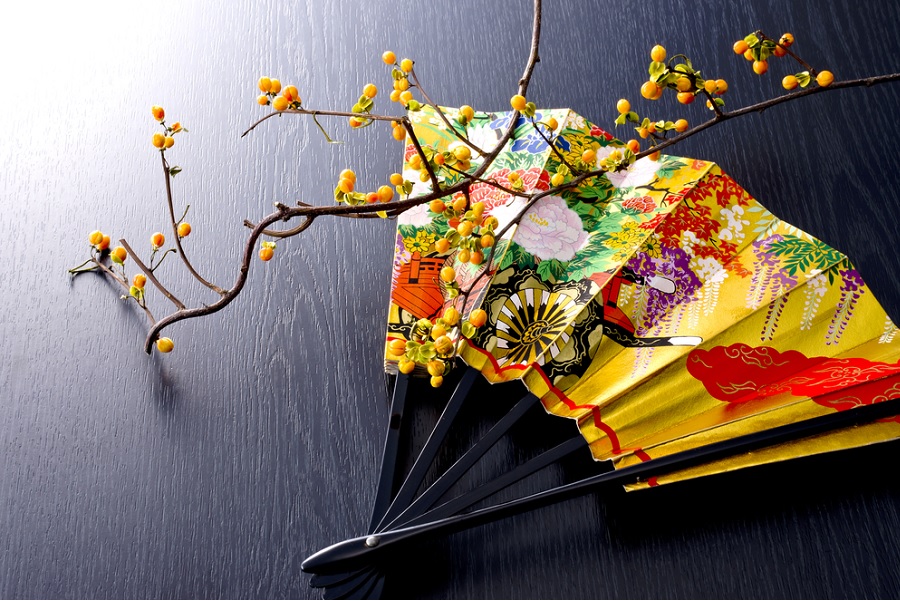

曲独楽は、大小様々な独楽を使った演芸ですが、使われる独楽は非常に色鮮やかであり形も美しく、見ているものを魅了します。

曲独楽にもいくつか種類がありますが、中でも江戸独楽は、たくさんのコレクターに人気の高い独楽です。

今では、その美しい江戸独楽を作りだせる職人が少なくなっていますが、限られた職人の手によって、その技術は継承され続けています。

曲独楽の技

次に、曲独楽の代表的な技をご紹介します。

まず、日本刀の刃の上で独楽を回す「独楽の刃渡り」、独楽をまわしながら綱渡りのように糸の上を伝って移動させる「綱渡り」、扇子の上で独楽を回す「地紙止め」、着物の袖の上で独楽を回す「衣紋流し」、棒の先で独楽を回して直角に倒していく「風車」、紐を巻いて投げる「紐打ち」、吊り行灯を割り開く「万燈」などなど、ダイナミックで迫力のある技がいくつもあります。

そして、この技を観客に披露するのが「曲独楽師」と呼ばれる方々です。

老若男女の曲独楽師がプロとして活躍されています。

いくつか流派があるようですが、三増流という流派が曲独楽のプロの世界ではもっとも大きな流派だそうです。

ありがとうございます

古くから大衆芸能として親しまれてきた曲独楽。

現代においてもお年寄りから子どもまで、幅広く楽しめるエンターテインメントではないでしょうか。

その圧巻のパフォーマンスを、一度は見てみたいものですね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

和の学び ~和の芸能の原点 能の世界に触れる

アラサー男子が語る「伝統芸能」の楽しみ方

日本文化は岐路にある 伝統の継承は大きな使命

この星が笑顔あふれる毎日となりますように。

Hope there will be a smile everywhere, every day.

これからの子供たちに幸せな世の中となりますように

Wish the world will be full of happiness with children.

#ありがとうを世界中に

#ArigatoAllOverTheWorld