神社と神道の歴史(第8回) 著:白山芳太郎

神社と神道の歴史(第8回) 著:白山芳太郎

前述のごとく成立した神社と神道は、その後どう展開するのか、まず飛鳥~奈良時代の神社と神道の展開を見てみよう。

『日本書紀』崇神(すじん)天皇の条に 「天(あま)つ社・国(くに)つ社および神地(かんどこ)・神戸(かんべ)を定めたまふ」という記載がある。

祀られている神によって「天神(あまつかみ)」と「地祇(くにつかみ)」(そのいずれの子孫を称したか、知ることのできる史料が『新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)』である)を区分し、社を「天つ社」「国つ社」とする制度(8世紀の『山城国風土記(逸文)』に地祇(くにつかみ)を祀る社に対し「祇社(くにつやしろ)」とする記事がみられるので、それ以前に制度化された)がどの程度さかのぼれることができるのか不明である。

少なくともここにみられる崇神天皇の時代(実年代は3世紀)にさかのぼることはできないであろう。

大和国の主な社に対し、待遇面で何らかの格付けを行った時期のあったことは推察されるが、国家が各神社を支える土地と人民を保証する制度にまで進むのは、都が飛鳥浄御原宮に遷ってまもない頃(天武元年《672》~)までにくだるのではないか。

あるいは早く見ても、白村江の戦で唐・新羅連合軍に圧倒的戦力差のもと敗れて帰国し、背水の陣という国防策に基づく「近江大津京」遷都を行い、唐風政治を開始した近江令制定(『家伝』鎌足の段に天智天皇の命で鎌足が天智元年(668)律令編纂に携わったとあり『弘仁格序』に天智元年「令22巻、名付けて近江朝廷之令」が制定されたとあることによる)の頃ではなかろうか。

いずれにしても7世紀後半のことである。

その1世紀余り前、6世紀前半に日本宗教史上のきわめて重要な出来事が起きた。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World

「仏教伝来」である

「仏教伝来」は『上宮聖徳法王帝説』(弘仁年間《810~824》~延喜17年《917》の成立)と『元興寺伽藍縁起(がんごうじがらんえんぎ)并流記資財帳(るきしざいちょう)』(724年の成立)によると「戊午(ぼご)」の歳(538年)に伝来した。

当初、仏教は諸宗のなかで最もすぐれた宗教であるという触れ込みであった。

欽明13年(552)の『日本書紀』に記して「是の法(のり)諸法の中に於いて最も殊勝(すぐ) れたり。解り難く入り難し。周公、孔子も尚ほ知ること能はざりき」 とある。

ここにみる「周公」とは、中国古代の聖人で孔子が理想とした人物。

「孔子」は 言うまでもなく「儒教の教祖」である。

百済の使者は「周公や孔子が理解できないほどすぐれた宗教です」という表現をした。

この話を聞かれた天皇は、同書によると「歓喜(よろこ)び踊躍(ほとばし)りて、使者に詔して云はく、 朕(われ)昔よりこのかた未だかつてかくの如き微妙(くは)しき法(のり)を聞くことを得ざりき」 と言って喜ばれたとある。

仏像も、仏典も、これまでの日本には存在しなかったものである。

そのような優れた宗教であるという伝わり方をした。

欽明天皇は「しかれど、朕(われ)、決(さだ)むまじ」つまり、受容するか、受容しないかに対し私は白紙である。家来たちよ検討せよ、と言われ、そして、臣下に崇仏の是非を論じさせられる。

崇仏派の蘇我氏は、儒教や道教など外来宗教をこれまでも受け容れてきた経験から、仏教も受け容れるべきという意見であった。

伝統派の物部氏と中臣氏は、仏教はこれまでの儒教や道教と質の違う宗教ですとし、仏教を受け容れるべきではないという意見であった。

蘇我氏は神仏が共調しあうことが可能だと見たが、物部氏、中臣氏は不可能と見た。

実際の歴史は神仏習合へと進むのであるから、この論争は仏教受容を唱えた蘇我氏の勝利であった。

(「仏教伝来之地」碑 谷口勝彦氏撮影)

「国つ神」 は、地祇(ちぎ)という意味ではなく「国内の神々」

しかし、実際の歴史はそんな単純ではなかった。

この時、伝統派は「我が国家の天下に王とましますは、 恒に天地社禝(てんちしゃしょく)百八十神(ももやそがみ)を春夏秋冬に祭り拝むことを事としたまふ。いま改めて蕃神(となりつくにのかみ)を拝まば恐らくは国つ神の怒りを致しまつらん」 と申し上げた。

天皇のお仕事は国内の神々を拝まれることです。外国の神を拝まれることではありません。外国の神をおがまれると、国内の神々がお怒りになりますという意見であった。

「国つ神」 は、地祇(ちぎ)という意味ではなく「国内の神々」という意であり、仏教の異質性(多神教から見た一神教的異質性)への違和感を、国内の神々が持たれるでありましょうという考えであった。

仏教の立場から記した『日本霊異記』によると、当時「仏像」ということばがまだ成立していないため「仏像」のことを 「隣国客神像(りんごくきゃくしんぞう)」と称している。

「客神」は「まろうどの神」と読まれた。

「まろうど」は「まれびと」を短縮した語で「まれにやってくる人」のことであり、これまでの神への信仰を続けることを前提に、まれにやってくる神も受け容れましょうという立場に立って、仏像を「隣国客神像(りんごくきゃくしんぞう)」と呼んだのである。

「仏教」を「まろうどの神」と感じることのできるグループと「まろうどの神」とは感じられないグループの対立ということになる。

当初、伝統派つまり「仏教」を「まろうどの神」と感じられないグループの意見が採用され、仏教の受容は中止された。

その後、紆余曲折(うよきょくせつ)があって欽(きん)明(めい)天皇の御子である用明天皇の頃になると、 用明2年(588)の『日本書紀』に記して「朕(われ)三宝に帰(よ)らむと思欲(おもほ)ふ。卿等、議(はか)れ」 とある。

「私は仏教に帰依したい。家来たちよ、検討せよ」といわれたのである。

仏教を受容することを前提に、その軟着陸を計れという命令である。

これに対し、同書によると物部氏と中臣氏は「詔(みことのり)に違(たが)ひて議(はか)りて曰さく、何ぞ国つ神に背きて他神(あだしかみ)を敬ひたまはむや。由来(もとより)、斯(かく)の如き事、識(し)らず」と言った。

伝統派の反発が続いている。

「仏教」を 「となりつくにの神」 と感じる思いを天皇が抱かれたことに対し、政権の中心にある蘇我氏は「蘇我馬子宿禰(うまこのすくね)大臣曰さく、 詔の随(まにま)に助け奉(まつ)るべし」 と言った。

「お手伝いいたします」といった。

神道を継続しながら仏教も信仰

『日本書紀』 は、このようなお考えの用明天皇を評して 「天皇、仏法を信じたまひ、神道を尊びたまふ」 と記している。

神道を継続しながら仏教も信仰されたという意味である。

仏教のみになられたということではなく、敬神崇仏になられたという意味である。

つまり「仏教」を 「まろうどの神」 と感じることのできるグループの勝利である。

政権の中心にある用明天皇も、それを支えている蘇我氏も、神道反対というのではない。

神道を継続しつつ、仏教も受容しようという立場であった。

用明天皇、崇峻天皇と続いた後の第33代の推古天皇が即位された。

欽明天皇の皇女であり、敏達天皇の皇后であって、当時としては盤石の立場にある天皇の誕生であり、さらに盤石であったのは、その摂政として政務を補佐する人物がいたことである。

甥で皇太子の聖徳太子である。

これは強力な政権の出発である。

『日本書紀』の推古2年(594)の条に「皇太子及び大臣に詔して、三宝を興隆(おこ)さしむ」 とある。

皇太子と蘇我馬子に対し、推古天皇は「仏法興隆」を命じられたとある。

この「詔(みことのり)」の草案筆者は聖徳太子であった。

また同書に「是の時、諸の臣・連等、各(おのもおのも)、 君・親の恩の為に競ひて仏の舎(いえ)を造る。即ち是を寺と謂へり」とある。

ここに「恩」の為に寺を造ったとある。

仏教がこの後、盛んになっていくが、その隆昌要因に「恩」に報いる宗教であるとされたことをあげてよいと思われる。

この後、仏教は祖先の「恩」に感謝する宗教となり、仏壇で先祖に感謝する宗教となって行く。

ただし、仏壇中央の本尊は立て前のものとなり、たとえば火事に遭うと、一族は先祖代々の位牌を持ち出し、場合によっては本尊焼失になってもよいという考えとなる。

すでに本末転倒しているのである。

聖徳太子は「神仏共調」の人

推古天皇の時代は、わが国ではじめて仏像が造られ、4月8日や7月15日の仏教行事が始まった時代でもある。

また聖徳太子は『法華経義疏』等の仏教書を著し、仏教を深く研究した研究者(仏教の実践者ではなく、その後の各地の「太子堂」で知られるように、修行によって仏となった人物ではなく、修行中の菩薩でもないため、本堂に祀ってもらえず、仏教の功労者として別棟で祀られるのが「太子堂」である)であった。『十七条憲法』第二条で「篤く三宝を敬へ」 と定めたのも聖徳太子である。

しかし、仏教第一主義者ではなく、剃髪して仏門に入った人でもない。

強いていえば「神仏共調」の人であった。

異論の多い「神仏共調」を可能と見ていた人物である。

そこで『十七条憲法』では「仏法の尊重」が第一ではなく、第二なのである。

第一に重んじるべきは「和を以て貴しとなす」とあるように「和」が第一なのである。

「和」は当時「なからふ」と読まれた和語であった。

藤原氏に伝えられた家の伝記『家伝』(天平宝字4年《760》成立)によると、藤原氏は中臣氏より出た一族であり、中臣という元の氏族の名にみられる「中」とは何かというと「神と人とをなからふ」ことであると記している。

ここでいう「人」とは天皇であって、神から天皇への託宣を、なかとりもちとしてお伝えし、天皇から神への祈りの言葉を記した「祝詞」を、なかとりもちとして神に奏上する家であった。

そのような言葉に、同書の古写本が「和(なからふ)」と訓よみしている。

官僚の服務規程(十七条憲法)にそれと同じ言葉が登場するというのは、天皇と民の間に立つ官僚に対し「和(なからふ)」を重んじるようにと呼びかけたものである。

この後、ここでいう「和(なからふ)」とは無関係に「和」という語が多用されるようになって、時に現代人は自己の解釈で「和」を勝手な解釈をしているが当時のニュアンスに戻らねばならない。

当時の「和」つまり「なからふ」という概念で「和」を解釈しなければならない。

「十七条憲法」はあくまでも、官僚つまり国家公務員が守るべき服務規定であり、民が守るべき今でいう「憲法」ではないのである。

第一条はそのあとに「忤(さから)ふことなきを宗(むね)とせよ」と書いている。

官僚が逆らわないようにという意味ではない。

官僚は天皇と民との間に立って、民が天皇の命に逆らわないようにすることを宗とするようにという意味である。

漢語の「和」を和訳した語ではなく、和語である「なからふ」を漢訳し「和」という字が当時はあてられていたということである。

その漢訳には儒書や仏書の用例が参考にされたかもしれないが、そもそも命じられた官僚たちにとってそれらは他国の哲学であって、身近かにある語が「なからふ」であり、それを「和」と漢訳していた時代であることを前提としなければ第一条は機能しない。

「和」が外国哲学だったのなら、その後に説明語を必要とする。

しかし、その後に添えられた語は「忤(さから)ふことなきを宗(むね)とせよ」である。

天皇と民との間に立つ官僚に、民が逆らわないようにするのであるから、その前段は官僚が天皇と民とのなかとりもちをすることが貴いということであって、それを踏まえて、民がさからわないよう指導しなさいというのが、前段と後段の意である。

そのための「なからふ」という和語なのであって、仏教の尊重は第二である。

重ねて「和」を仏書に基づき説明すると重複であって、第1条は仏説と違うことを述べようとしたものである。

また儒書は翻訳するにあたっての参考書としては参考にしたと思われるが、それはもっと過去になされていることであって、和語としての「なからふ」の訳語にすでになっていたのである。

女帝の数の方が男帝の数より多い時代

推古天皇の時代は仏教が栄えた時代であるが、神祇信仰においても、皇室における神祇信仰を左右するような出来事が起こった時代であると言える。

『日本書紀』の推古15年(607)2月の条に記されている次の記事が、神祇信仰重視を女帝より示された詔なのである。

「朕(われ)聞く、曩者(むかし) 我が皇祖(みおやの)天皇等の世を宰(おさ)めたまへること、天に蹄(せぐくま)り地に蹐(ぬきあし)して、敦(あつ)く神祇を禮(うやま)ひ、周(あまね)く山川を祠(まつ)り、幽(はるか)に乾坤(あめつち)に通はす。是を以ちて、陰陽(ふゆなつ)開け和(あまな)ひ、造化(なしつくること)共に調(ととの)へり。今、朕(わ)が世に当りて、神祇を祭祀(まつ)ること、豈怠り有らむや。故(か)れ、群臣共に為に心を竭(つく)して宜しく神祇を拜(うやま)ひまつるべし」 と記されている。

つまり、神々の祭祀をやめることなど私は考えていないと天皇はおっしゃる。

今まで通り、神々の祭祀を続けますと宣言し、家来たちよ、神々を敬いなさいと命じるものだったのである。

飛鳥~奈良時代は、推古天皇、持統天皇、元明天皇、元正天皇など、女帝の数の方が男帝の数より多い時代であった。

女帝だから摂政を置いたという解釈は間違いである。

他の女帝は摂政を置くことなく政治をされたのであって、推古女帝の場合の摂政は次世代を考え、聖徳太子の帝王教育のため置かれたものなのである。

後世における幼帝の摂政と同じではないのであって、皇太子の帝王教育として詔の草案など、事務能力向上を計ったものであり、帝王代行ではない。

なぜなら、まもなくこの女帝によって出された上記の詔により、摂政以下が反省し、これまでとは異なった行動をとった。

同年の2月15日の 『日本書紀』 に記して 「皇太子及び大臣、百寮を率(ひき)ゐて神祇(あまつかみくにつかみ)を祭拝(まつりうやま)ふ」 とある。

皇太子(聖徳太子)と大臣(蘇我馬子)が、敬神にもどったのである。

努力してきた「敬神崇仏」から離れていく傾きのある聖徳太子と蘇我馬子への女帝の激怒があって、それは私の意向ではない、敬神にもどりなさいと命じた詔だったのである。

つまり後の摂関政治の時代の「摂政」ではなく、帝王の予行演習をさせたものであって、予行演習で間違いがあれば改めるようにさせるのが帝王の役目であり、推古女帝は帝王の役目を為されたのである。

このような天皇の命に対し、聖徳太子と蘇我馬子は「百寮」を率いて天神地祇(てんしんちぎ)を拝んだということである。

「祈年祭」

百寮の「寮」は「つかさ」であって「百」というのは、実数としての百ではなく、仕える官僚の数の多いことを示す語である。

つまり官僚全員を「百」と呼んだものである。

二人は国家公務員全員とともに天神地祇を拝んだ。

ところで、この日(2月15日)は「祈年祭(きねんさい)」の日であった。

しかも、釈迦の命日でもあって「涅槃会(ねはんえ)」の日(命日は日付が固定し、祈年祭は干支が固定されるため、日付は年度によって移行し、同年は両者重なった)であった。

聖徳太子と蘇我馬子は国家公務員としての「祈年祭」を選んだのである。

この時代の「祈年祭」は、春の農耕開始にあたって、その年の豊年満作を国家公務員全員で祈る公的業務の日であった。

「百寮」は例年であれば「祈年祭」と「涅槃会」が重なることがないため、両者に参拝する。

しかし両者が重なったこの年度は「祈年祭」にしなさいというのが天皇命令であった。

推古女帝から見ると、聖徳太子も大臣も「涅槃会」を選ぶという気配が感じられた。

女帝はそれを心配し、女帝独自の判断として出された詔なのである。

仏教興隆の詔が出されるとともに、 他方でこのような神祇祭祀尊重の詔が出されているのであって、神仏のバランス感覚のすぐれた天皇であった。

後の摂関政治の時代の「摂政」と違って、当時の「摂政」はあくまでも補佐役であり、聖徳太子は仏教に傾いてはいたが、仏門にある人ではなく、父の用明天皇や叔母の推古女帝と同じ「敬神崇仏」の人であった。

推古朝は「四天王寺」や「法隆寺」など、本格的な寺院が建立された時代であるが「四天王寺」や「法隆寺」は寺の境内に神社を持つ寺院であって、この後の薬師寺、東大寺、延暦寺、金剛峯寺、東寺など、寺の境内に神社があるのが普通であるが、この頃にリードされた状態であったといえよう。

そのように神仏のバランスを取った歴史が展開していく。

神領寄進

さて、大化2年 (646) 伊勢神宮に対し、国家から伊勢国のうち多気・度会両郡が神領として寄進された。

また出雲大社、 鹿島神宮などにも国家からの神領寄進があった。

7世紀の天武天皇の時代は、伊勢神宮に対し、自らの肉親である皇女を斎内親王(いつきのないしんのう)としてさしつかわす制度の法制化が行われた時でもあった。

また、20年に1度の正殿の建て替えを行う伊勢神宮式年遷宮の制も、天武天皇の時代に制定された。

その制定後まもなく天武天皇が崩御された。

この時に制定された制により20年たった式年遷宮の年が持統4年(690)であり、この年、第1回式年遷宮が行われた。

その後、第2回式年遷宮(「式年」とは定められた年という意であって、20年ごとに内・外宮の正殿を建て替える)が行われ、戦国時代に120年余りの中断はあるものの、その時代を除き継続して20年に1回の建て替えが行われ、今日にいたった。

諸社の祭祀も天武朝に定例化され、国家祭祀となった。

そのことから考えると、この頃、神祇に関する諸制度が整備され、その制度は天武朝に完成する飛鳥浄御原令にあったものとみられる。

これに次ぐ大宝令、ならびに、養老令には「神祇令(じんぎりょう)」があって、官制として、太政官とともに神祇官が置かれている。

その先行法(飛鳥浄御原令)はその原文が散逸して現存しないが、同令に規定があった(神祇官の長官「神祇伯(じんぎはく)」の初例は持統4年(690)の中臣大嶋であることから、その前年に施行された飛鳥浄御原令に「神祇伯」を長官とする「神祇官」を置くという規定があったとみられる)と考える。

さらにその先行法(近江令)では神祇官の前の「神官(かんづかさ)」という官衙があって、その官衙の長官として「神祇伯」にあたる「神官頭(かんづかさのかみ)」(『古語拾遺』によると、7世紀半ばのこととみられ、斎部(いんべ)氏が任じたとある)が置かれた。

養老令の時代になると、神祇官の長官「神祇伯(じんぎはく)」は、神祇の祭祀と神職たちの戸籍の管理を行った。

また養老「神祇令」によると、 御代始めの大嘗祭を 大祀、 祈年(きねん)・月次(つきなみ)・神嘗(かんなめ)・新嘗(にいなめ)祭を中祀、それ以外の祭祀を小祀と定め、国家祭祀としてこれを行った。

重要な神社に対しては、神祇官が保管する 「官社帳(かんしゃちょう)」 という帳簿にその名を記載し、当該神社に対して国家から幣を奉るという制度が定められた。

奈良中期、聖武天皇の時代になると、仏教全盛の時代であって、地方の行政区画としての諸国それぞれに「国分寺」が置かれるとともに都には「総国分寺」としての「東大寺」が置かれた。

そのような時代であっても「東大寺」の本尊である盧舎那仏造立が容易でないため、宇佐八幡神の「我れ天神地祇を率(いざな)いて必ず成し奉(たてまつ)らむ」とする託宣が出て、工事が進捗したということが 『続日本紀』 に記されている。

この時、東大寺境内に建てられた神社は、今も「手向山八幡宮」として鎮座している。

(手向山八幡宮 上司延禮氏撮影)

東大寺の「敬神崇仏」

明治以後も続けられている東大寺の「敬神崇仏」は「神仏判然令」が神社境内に対して出された後も続けられているのである。

「神仏判然令」は神社境内の神社所有権と寺院所有権の分割を命じるものであって、寺院境内の神社撤去は命じられてはいない。

東大寺に四つの神社があり、また、修二会(お水取り)等において東大寺と手向山八幡宮は濃密に関わっている。

明治以前は、神社の中に寺がある場合と、寺の中に神社がある場合とがあった。

明治になり、神社に対し「神仏判然令」が出され、神社内の寺に土地・建物・本尊・仏具・仏典を無償譲渡せよという命が出た。

これによって多くの神宮寺が独立できた(民衆の破壊運動としての廃仏毀釈については後述する)。

一方、寺への「判然令」は出ていない。

したがって、寺の中の神社は昔のまま残っているのであって、独立していない。

対等とは言えないのであって、一般に考えられている「神仏分離」にはならない。

例えば、愛知県豊川市に、曹洞宗寺院の妙厳寺がある。

妙厳寺の境内に稲荷社があって「豊川稲荷」という。

ただし独立した神社ではなく、妙厳寺所有の神社である。

寺の境内にある神社として、ほかに東大寺、薬師寺、東寺、四天王寺あるいは高野山、比叡山など、数えきれないくらいのさまざまなケースがある。

それぞれ寺の所有である。

そのような状態を「神仏分離」といえるであろうか。

そもそも「神仏分離」という語が用いられるようになったのは、明治末期の「天台宗大学」(後の大正大学)においてであった。

同大学の老教授が「神仏判然令」と言ったが、若い僧たちはピンとこなかった。

そこで老教授が「神仏判然令、つまり神仏分離の令じゃ」と言った(『明治維新神仏分離史料』)。

この後「神仏判然令」は「神仏判然令(神仏分離令)」と併記されるようになった。

明治以後の高野山、比叡山、薬師寺、東寺、東大寺などの寺には明治以前と同様、神社があって、寺院内における「敬神崇仏」はつづいているのである。

寺院の創建を神が助けたこと、また神社で仏典の読経がなされたこと、さらには神社の附属の寺として神宮寺が創建されたことなどを通じ、神仏習合は大きく進捗した。

この時代、東大寺における神仏関係はきわめて濃密なものであった。

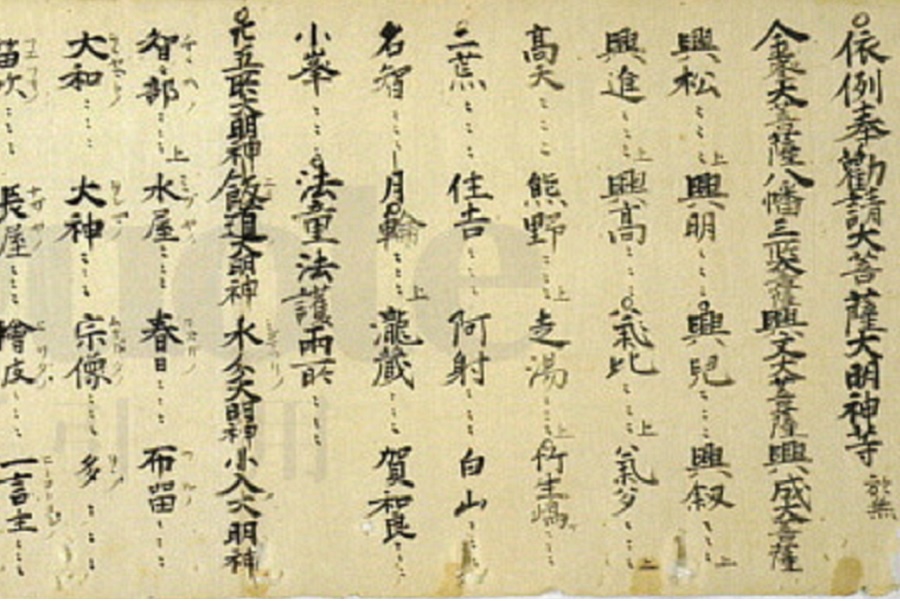

『東大寺二月堂修二会(しゅにえ)神名帳』によると、毎年2月1日~15日の修二会(今は3月1日~14日)の期間、毎日『神名帳』奉読が行われている。

全国の神々(一万三千七百神)が東大寺(二月堂)に招かれ、神々の見守る中で「修二会」が執行されるのである。

(『二月堂神名帳』 奈良国立博物館『お水取り』より)

そのような寺院における「敬神崇仏」は多くの寺においてみられ、東大寺での手向山八幡宮を始め、法隆寺での龍田社、薬師寺での休岡(やすみがおか)八幡宮などが、その例である。

なお、このような寺院内神社に祀られている「神像」のなかに僧衣(そうえ)を着た「神像」がある。

それらは「仏像」と混同して造られたものではなく、神がそのような衣を選ばれたという思想に基づくものであり「般若十六善神」など仏教内の「神像」とは異なる神道の「神像」(男神像は衣冠装束像《皇族男子を模したもの》が多く、女神像は十二単像《皇族女子を模したもの》が多い)である。

(十二単(ひとえ)の吉野水分神社建長3年(1251)玉依姫神像 Wikipediaより)

寺院に所属する神主(かんぬし)や神人(じにん)は、仏に供える「供物」と神に供える「神饌」とを区別して供えた。

また神に対する作法と、仏に対する作法を区別して仕えた。

仏と神は待遇面で混同された形跡がないのであり、両者を互いに区別できたからからこそ「神仏習合」というのである。

なお次の時代(平安時代)に創建される寺も多いが、そのうちで平安仏教の主流となっていった真言宗の総本山(金剛峰寺)における神祇信仰(丹生津姫社)に対する態度、および天台宗の総本山(延暦寺)における神祇信仰(日吉(ひえ)社)に対する態度を見てみると、当代と同様、神仏を混同してしまうといった事例はなく、神仏を峻別した上での両者習合史が展開するのである。

第9回に続く

白山芳太郎 プロフィール

昭和25年2月生まれ。

文学博士。皇学館大学助教授、教授、四天王寺大学講師、国学院大学講師、東北大学講師、東北大学大学院講師などを経て、現在、皇学館大学名誉教授。

おもな著書に『北畠親房の研究』『日本哲学思想辞典』『日本思想史辞典』『日本思想史概説』『日本人のこころ』『日本神さま事典』『仏教と出会った日本』『王権と神祇』などがある。

ありがとうを世界中に

Arigato all over the World